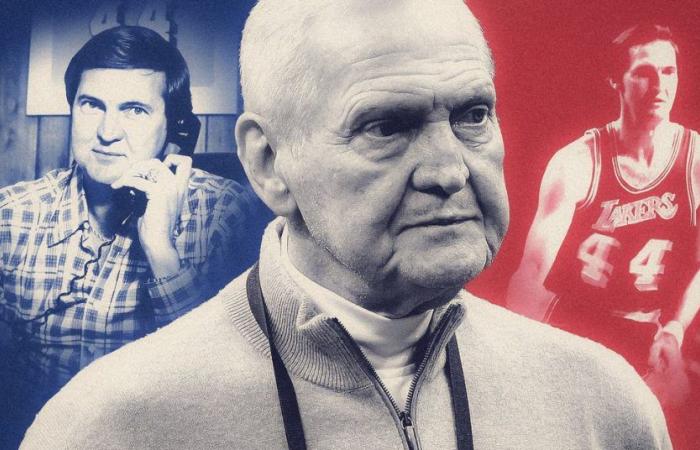

J’ai rencontré Jerry West pour la première fois à l’été 1997, alors qu’il était un jeune scénariste débutant plutôt timide et peut-être dépassé par la tête, chargé de couvrir les Lakers pour la Nouvelles quotidiennes de Los Angeles. Je connaissais son résumé, les championnats gagnés (et perdus), les coups décisifs qu’il avait réussis, les prétendants qu’il avait construits. Mais je ne pense pas avoir vraiment compris l’homme avant trois étés plus tard.

C’était le 20 juin 2000, le matin après que Kobe Bryant ait sauté dans les bras de Shaquille O’Neal, des confettis violets et dorés flottant autour d’eux, pour célébrer leur premier championnat NBA. Cela faisait 12 ans que la franchise n’avait pas brandi une bannière. Quatre ans depuis que West a amené les deux stars à Los Angeles, au prix de risques considérables. Désormais, sa vision d’une renaissance des Lakers était une réalité. La ville entière était étourdie, illuminée, euphorique. Tout le monde sauf l’architecte qui a rendu tout cela possible.

J’ai trouvé West dans son bureau faiblement éclairé au siège des Lakers, assis à son bureau. Il m’a accueilli et a accepté de répondre à quelques questions. J’ai commencé par le plus évident : Avez-vous apprécié la soirée ?

« Non, » dit-il catégoriquement, « je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas regardé.

West n’était même pas là. Il avait passé le match décisif du sixième match dans sa voiture, parcourant Los Angeles et recevant des mises à jour périodiques par téléphone. L’idée de regarder en personne était trop stressante, trop accablante. Il m’a dit qu’il finirait par visionner toute la série sur cassette. Au cours des 20 minutes suivantes, West dirait qu’il « se sentait heureux » pour les fans, pour Shaq et Kobe, pour Phil Jackson, pour le propriétaire Jerry Buss et même pour les dépisteurs de l’équipe, les citant tous par leur nom (car, a-t-il déclaré). , ils n’obtiennent pas assez de crédit). Mais il ne semblait pas content du tout. Alors j’ai appuyé à nouveau : Et toi? Après tout ce que vous avez enduré, toutes les remises en question, toutes les critiques, tous les doutes, y a-t-il un sentiment de gratification ?

“Pas pour moi”, dit-il.

Jusque-là, je connaissais West comme un savant du basket-ball, une légende vivante, un avatar de l’excellence des Lakers, le rare joueur superstar devenu un cadre superstar, universellement respecté et admiré. Il était M. Clutch. Il était le Logo, comme dans thé logo NBA actuel (même si la ligue le nie depuis des décennies). Je savais qu’il pouvait être passionné, intimidant, généreux, attentionné, empathique, bavard, doux, capricieux, parfois sur la défensive et étrangement peu sûr de lui. Mais le fardeau d’être Jerry West ne m’a jamais vraiment frappé jusqu’à ce moment-là.

West, décédé mercredi à l’âge de 86 ans, a connu plus de succès que 99 pour cent des joueurs, entraîneurs et dirigeants qui ont jamais évolué dans la NBA. Mais c’était la partie plaisir qui semblait la plus difficile. Aucun nombre de victoires, de bannières ou de coups d’État d’agent libre ne le rassasierait jamais. Il entendait les critiques plus fort que les éloges. C’était comme si être le Logo exigeait un niveau de perfection qu’il ne pourrait jamais atteindre. C’était comme si tous les chagrins qu’il avait endurés en tant que joueur – un titre contre huit défaites en finale – le laissaient si marqué qu’il s’attendait toujours au pire.

Donc non, West ne pouvait pas supporter de regarder l’une des finales de 2000 en personne, et finalement ne pouvait pas supporter d’être là du tout.

Deux mois après que les Lakers aient remporté ce titre, West quitterait la franchise, sans conférence de presse, sans adieu formel ni explication spécifique. Mais comme le dirait son ami de longue date (et animateur des Lakers) Chick Hearn ce jour-là, « il sent que les pressions le démolissent physiquement et mentalement. » Nous entendrions qu’il se sentait sous-estimé. Nous apprenions qu’il était contrarié par le fait que Jackson sortait avec Jeanie, la fille de Buss, alors dirigeante de l’équipe. Nous découvririons plus tard un problème cardiaque.

West était l’incarnation du génie torturé, un perfectionniste intensément compétitif et obsessionnel dont chaque réalisation semblait obscurcie par ses propres attentes impossibles. On connaissait l’essentiel : neuf finales en tant que joueur, mais un seul championnat (en 1972). Le seul homme à avoir remporté le titre de MVP de la finale tout en perdant le titre (en 1969). Douze apparitions dans l’équipe All-NBA (10 premières équipes). Cinq sélections dans l’équipe All-Defensive. Un titre marquant. Un titre de passe décisive. Une place dans l’équipe du 35e anniversaire de la NBA. Et l’équipe du 50e anniversaire. Et le 75ème. Et c’était juste en tant que joueur.

En tant que dirigeant, West a présidé l’ère Showtime, puis a construit une nouvelle dynastie autour de Shaq et Kobe. Bien qu’il soit parti avant qu’ils aient pu remporter leurs deuxième et troisième titres, toutes ces bannières portent ses empreintes digitales. Il ferait revivre une franchise moribonde des Memphis Grizzlies, puis servirait de personnage clé dans les coulisses de la construction de la dynastie des Golden State Warriors. Il est l’un des plus grands dirigeants d’équipe de l’histoire du sport. Il est juste de dire que West en tirait une certaine fierté ; il était difficile de savoir à quel point il appréciait vraiment tout cela.

Ce qui ne veut pas dire que West n’aimait pas le jeu lui-même. L’homme était un rat de gym accompli, participant aux entraînements préalables au repêchage et aux ligues d’été de la NBA jusqu’à 80 ans. Il était un confident discret pour des dizaines de jeunes superstars au cours des 20 dernières années, dont beaucoup n’avaient jamais joué pour aucune des équipes qui l’employaient. Les rivaux pourraient appeler cela de la falsification. Mais ce sont les stars qui se sont tournées vers l’Ouest. Et West s’est toujours senti obligé envers le jeu et envers les générations qui l’ont suivi de fournir tous les conseils qu’il pouvait.

Il était tout aussi prompt à répondre aux appels des journalistes, recherchant également sa sagesse et ses idées, ou parfois simplement pour partager les dernières rumeurs. Officiellement, West me l’a dit en 1997, il n’était pas quelqu’un qui parlait officieusement. Officieusement ? West était un bavard irrépressible et un conteur de vérité délicieusement franc. Il vous dirait immédiatement si une prétendue star était surfaite (et il avait généralement raison). Il vous réprimanderait si vous qualifiiez un joueur de « génial », en insistant sur le fait que le mot est utilisé de manière trop libérale (il avait également raison sur ce point).

Et oui, malgré ses protestations face à son interprétation dans la série HBO. Temps gagnant— West avait un caractère féroce et une affinité pour les bombes F. “Laissez-moi vous dire quelque chose!” » était un refrain courant et mordant qui précéderait une conférence fougueuse de Jerry West. « Vous, putains de gens », en était un autre, qui précédait généralement une large couverture médiatique.

Lorsqu’il dirigeait les Grizzlies, West a un jour laissé une longue plainte pleine de grossièretés sur la messagerie vocale d’un écrivain de beat… puis a joyeusement signé en disant : « Vous pouvez me rappeler au bureau, demain. Bye Bye.” «Il était incroyablement gentil», a déclaré le journaliste Ron Tillery, qui a couvert les Grizzlies pendant L’attrait commercial. Tillery a déclaré que les deux se parlaient encore au moins deux fois par an, jusqu’à la fin.

Le fait n’est pas que West était inutilement méchant ou intimidant, mais simplement extrêmement fier et passionné par la ligue qu’il contribuerait à construire.

West a tellement aimé le jeu qu’il a accepté le poste à Memphis à une époque où les Grizzlies étaient considérées comme l’une des pires franchises du sport professionnel. Il a sans doute mis cette franchise sur la carte, guidant le Grizz jusqu’à ses trois premières apparitions en séries éliminatoires – et s’est irrité lorsque les médias locaux ont célébré ce modeste exploit.

Mais West est resté pour toujours un Laker, un ami et conseiller de Kobe et (séparément) de Shaq, longtemps après son départ. Lors d’une visite à Memphis, au début du mandat de West, il s’est assuré de me montrer sa montre-bracelet : elle était toujours réglée à l’heure du Pacifique.

Les tensions avec la famille Buss, et Jeanie en particulier, ont probablement empêché West de rejoindre la franchise qui le définissait (et qu’il a contribué à définir). Il prêterait plutôt sa sagesse aux Warriors (où il a contribué au recrutement de Kevin Durant) et enfin aux Clippers (où il a contribué au recrutement de Kawhi Leonard), en tant que consultant. Le jeu a continué d’évoluer, mais West est resté un oracle de la sagesse du basket-ball parce qu’il a accepté le changement.

Ce n’est qu’en 2011, avec la sortie de son autobiographie, Ouest par Ouest : ma vie charmée et tourmentée, qu’on comprendrait vraiment l’étendue de son tourment personnel, de son traumatisme. Des violences physiques qu’il a subies de la part de son père lorsqu’il était enfant. La dévastation de la perte d’un frère aîné bien-aimé pendant la guerre de Corée. La pauvreté. La dépression paralysante. West a tout révélé dans son livre, puis a passé sa dernière décennie à parler aussi ouvertement que n’importe quel ancien athlète de la santé mentale – une contribution aussi durable que tout ce qu’il a fait sur le terrain.

“Il y a parfois des choses que vous gardez cachées pour toujours, que vous ne voulez pas que les gens sachent à votre sujet”, a déclaré West à un groupe de 125 étudiants en juillet dernier, au Sports Business Classroom, une émanation de la ligue d’été de la NBA. Et puis il a commencé à leur parler de ces choses, au cours d’une discussion d’une heure qui a été crue, parfois difficile et intensément émouvante. “J’ai des défauts”, a alors déclaré West, “à cause des choses que j’ai vues en grandissant.”

C’était le dernier jour où je voyais ou parlais à West. Il semblait plus frêle, mais non moins fougueux ou intimidant que la première fois que je l’ai rencontré. J’ai plaisanté sur la citation qu’il avait donnée la veille, sur l’idée qu’il était, à son époque, un « loup » sur le terrain, contrairement aux simples « chiens » que les joueurs d’aujourd’hui se décrivent parfois. “Ce n’est pas drôle”, m’a grondé West. “Je ne plaisantais pas.”

Vers la fin de sa conversation avec les étudiants, West revint à cette idée.

« Les gens rient de ce que j’ai dit. C’est la vérité”, a-t-il déclaré. “Avez-vous déjà entendu un loup [howl]? À quel point ce son est-il obsédant ? Envoûtant, non ? …C’est ce que tu penses d’aller à ces matchs. J’allais tuer ce chien. J’allais lui faire me respecter en tant que joueur, mais aussi qu’il sache que je ne pouvais pas céder. …J’ai été un loup toute ma vie. Et j’ai dû l’être, pour survivre à ma manière.

Le monde a célébré Jerry West, pour tout ce qu’il a accompli et tout ce qu’il a représenté au fil des décennies, même lorsque West ne pouvait pas se résoudre à faire de même. Peut-être que West ne s’est jamais senti digne de tous ces éloges. Peut-être que son traumatisme ne permettrait aucune reconnaissance extérieure. Mais le loup intérieur savait mieux.