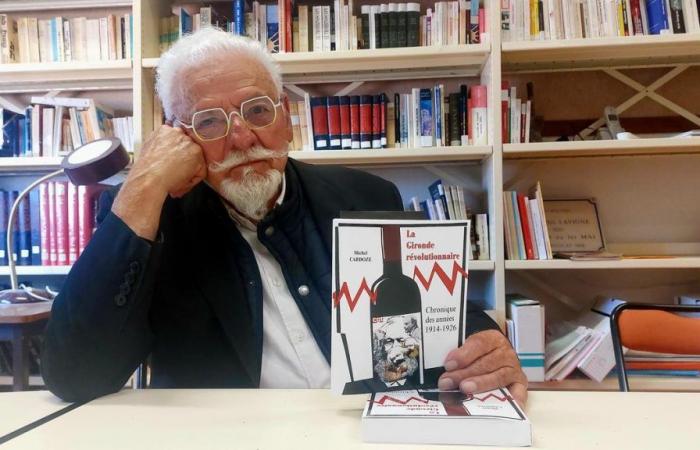

« On oublie souvent le passé industriel de Bordeaux, avec ses cheminots, ses raffineries, ses chantiers navals… » commence Michel Cardoze. Aujourd’hui âgé de 82 ans, le journaliste et militant communiste vient de publier « La Gironde révolutionnaire », avec le soutien de l’Institut d’histoire sociale (IHS) CGT de Gironde. Une chronique des luttes ouvrières de la région de 1914 à 1926, qu’il a écrite il y a… plus de cinquante ans.

Engagé depuis ses études au sein du Parti communiste français (PCF), Michel Cardoze décide de fouiller dans les archives départementales afin de retracer cette partie méconnue de l’histoire sociale. « Tout a commencé en 1967, lorsque nous avons célébré le 50e anniversaire de la Révolution d’Octobre ! »

Mine d’or

Mais une fois ce travail de recherche terminé, en 1971, et le « dactylographié » remis aux maisons d’édition : « Personne n’en voulait ! », se souvient l’auteur en riant. Le dactylographié a pris la poussière dans un tiroir pendant cinquante ans, jusqu’à ce que Michel Cardoze (s’estimant « plus proche de la sortie que de l’entrée ») décide de retenter sa chance à l’IHS. Qui y voit une véritable mine d’or.

« Peu de choses ont été écrites sur ces périodes. L’ouvrage s’appuie sur de nombreuses archives, notamment au sujet de la création de la Confédération générale du travail unitaire (CGTU), que l’IHS a rarement eu l’occasion de consulter », estime Jean Lavie, président de l’Institut. Il espère que ces travaux inciteront d’autres chercheurs à poursuivre ce travail exploratoire.

« Le livre montre clairement que les luttes sont sujettes à des périodes de flux et de reflux. Et surtout que les gens finissent toujours par trouver leur chemin. »

Rapports de police, tracts militants, procès-verbaux de l’Union départementale, procès-verbaux de réunions syndicales… Les innombrables documents que le journaliste a examinés éclairent la manière dont les forces politiques ont été redistribuées, notamment à gauche. «Cette période d’après-guerre a été marquée par l’inflation, les grèves de 1920, la contestation, les revendications, et beaucoup de colère aussi», explique l’auteur. Autant d’éléments qui entrent en résonance avec l’actualité. »

“Trouver des chemins”

L’ouvrage dépeint « une période de tâtonnements et d’hésitations », ajoute l’auteur et professeur agrégé d’histoire Jean Lavie : « Et alors que toutes les organisations sont aujourd’hui en crise, « La Gironde révolutionnaire » revient à la recherche de nouvelles pratiques de luttes. On voit comment de nouvelles idées ont irrigué tout un territoire et comment les manifestants s’entendaient. »

Le président de l’IHS voit dans ces travaux l’opportunité de comprendre et de s’inspirer de l’Histoire pour construire l’avenir. Mais la chronique se termine en 1926, tient à souligner son auteur. On ne lit donc pas parler de la montée du fascisme en Europe, avec les conséquences que l’on connaît…

Aussi, si les parallèles avec l’actualité sont nombreux (crise des gilets jaunes, montée des extrêmes, colère des agriculteurs, etc.), Jean Lavie se veut optimiste : « Le livre montre bien que les luttes sont soumises à des périodes de flux et de changements. reflux. Et surtout, les gens finissent toujours par trouver leur chemin. »

« La Gironde révolutionnaire », Michel Cardoze, éd. Les Nouvelles de Bordeaux et du Sud-Ouest, 293 p., 10 euros.