– Quand l’athlète grec était le dieu du stade olympique

La pratique actuelle du sport et de la compétition est ancrée dans l’Antiquité, comme le démontre un ouvrage récent de l’historien Jean-Manuel Roubineau.

Publié aujourd’hui à 16h01

Scène de sprint sur une amphore panathénaïque, vers 530 av. J.-C., Metropolitan Museum.

MUSÉE MÉTROPOLITAIN

Abonnez-vous maintenant et profitez de la fonction de lecture audio.

BotTalk

Dans un mois, la fièvre olympique envahira la planète. Les athlètes s’affronteront, les spectateurs s’enthousiasmeront, les champions seront couronnés. Rien de bien nouveau sous le soleil : les racines des Jeux olympiques modernes, qui se déroulent sous la forme que nous connaissons depuis 1896, remontent dans un passé lointain. C’est dans la Grèce antique que s’est forgée la pratique du sport, avec ses règles et ses interdits, et que la figure de l’athlète s’est imposée dans le panorama social. Dans un essai passionnant intitulé « Sport. Histoire des premiers temps”, l’historien Jean-Manuel Roubineau revient sur les origines de ce phénomène né en Occident mais désormais universel.

À quand remonte les premières traces du sport dans l’Antiquité ?

Si l’on entend le terme sport au sens strict, c’est-à-dire un ensemble d’activités motrices, codifiées, institutionnalisées et compétitives, le tournant se produit au VIe siècle avant JC. C’est alors qu’apparaissent les gymnases et les stades, qu’un calendrier de compétitions régulières s’établit et qu’apparaît la figure sociale de l’athlète dans les villes grecques.

Mais il existe, bien avant cela, des traces iconographiques d’exercices gymnastiques, encore non réglementés, notamment en Egypte et en Mésopotamie. A l’échelle du monde grec, les premiers récits relatant des concours épisodiques peuvent être lus chez Homère au VIIIe siècle avant JC, par exemple le concours funéraire en l’honneur du héros Patrocle, relaté dans «L’Iliade« .

Quelles sont les principales disciplines de ces jeux ?

La particularité du répertoire est qu’il est composé uniquement de disciplines individuelles, à l’exception des courses de relais de la flamme. Il existe deux grandes familles de sports : ceux dits légers – courses de stade, double-stade, demi-fond ou aux armes – et ceux dits lourds – sports de combat : lutte, boxe ou pancrace – qui sont leur domaine de prédilection. athlètes massifs, en raison du manque de catégories de poids.

Entre sports lourds et sports légers, il y a le pentathlon, qui combine course en stade, lutte, saut en longueur, lancers de javelot et de disque. C’est le domaine préféré des sportifs touche-à-tout.

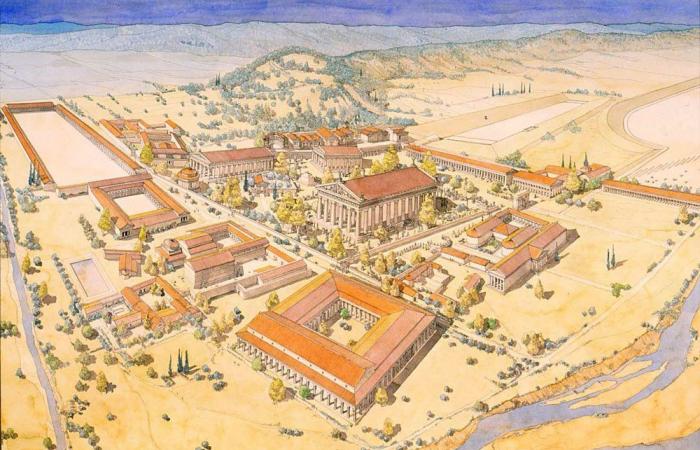

Aquarelle d’Olympia de Jean-Claude Golvin.

JEAN-CLAUDE GOLVIN

Vous soulignez le lien entre pratique sportive et citoyenneté. Le sportif incarne-t-il un idéal politique ?

Oui. L’athlète est à la fois un avatar du guerrier et du citoyen. La citoyenneté grecque implique l’action et la participation. Chacun est amené, tôt ou tard, à prendre les armes pour défendre sa ville ou attaquer une troisième ville. Cela nécessite des qualités physiques et morales que le sport contribue à cultiver.

Le sport antique est une affaire virile et élitiste.

Elle est conçue comme une caractéristique des hommes libres. Il s’agit principalement de garçons issus de familles aisées, qui ont un accès précoce à l’éducation physique au gymnase, mais aussi de ceux qui, s’ils ont des prédispositions, peuvent être identifiés au moment du service militaire. Durant une bonne partie de l’Antiquité, les esclaves étaient exclus des compétitions, comme les femmes. Seules les jeunes filles ont, dans certaines villes, accès à quelques rares compétitions, comme le Héraia à Olympie. Leur nombre augmenta durant la période impériale.

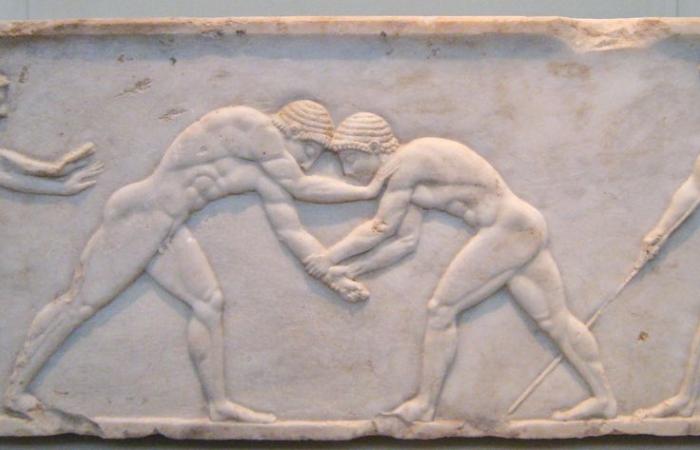

Deux pugilistes sur un socle statuaire en marbre de la fin du VIème siècle avant JC. AD, Musée Archéologique National, Athènes.

RD

Les Grecs cultivent un idéal corporel masculin. Qu’est-ce que c’est?

Deux qualités principales structurent la pratique sportive : la force et la vélocité, avec, entre les deux, une qualité intermédiaire, fusion des deux précédentes : l’impétuosité. Surtout, l’idéal corporel est structuré par la pratique de la nudité sportive, pratique qui distingue culturellement les Grecs des autres peuples du pourtour méditerranéen. Son origine est inconnue mais elle semble répondre à deux objectifs : d’une part, un objectif esthétique, de valorisation et d’érotisation du corps masculin et, d’autre part, un objectif plus immédiatement pratique : l’athlète était oint d’huile et de poussière. de la tête aux pieds, des pratiques sans doute incompatibles avec le port de vêtements.

À quoi aspire l’athlète lorsqu’il participe à des compétitions ?

Pour être le meilleur! Remporter à nouveau le titre, marquer l’époque, dans une aspiration à l’immortalité assez proche de celle que l’on observe chez les sportifs d’aujourd’hui. La différence est qu’il n’y a pas d’idéal participatif : le premier objectif est la victoire, le second est de graver son exploit dans la mémoire collective. Si un athlète sait qu’il va perdre, il préfère abandonner avant l’épreuve, notamment dans les sports lourds, où les risques de blessure sont grands.

Statue en bronze dite « Pugiliste des Bains », seconde moitié du IVe siècle avant JC. ANNONCE

RAGNHEIDUR ROUBINEAU

Y avait-il un intérêt monétaire ?

Certains athlètes font de leur condition une carrière. Les compétitions permettent de gagner de l’argent et les champions peuvent également bénéficier de privilèges de leur ville d’origine. Par exemple, un Athénien détenteur d’un titre olympique recevait une prime de 500 drachmes, soit l’équivalent de plus de deux ans de salaire.

Comment imaginer l’ambiance dans les tribunes ?

Vif, bruyant et excité. On applaudit, mais on se moque aussi, on adresse des sarcasmes au concurrent que l’on cherche à discréditer ou à affaiblir. Le public fait partie de la compétition, comme aujourd’hui !

Amphore panathénaïque, pancratiast mordant un adversaire, British Museum.

MUSÉE ANGLAIS

Vous décrivez un ressort de soutien très proche de ce que l’on voit actuellement…

Le premier mécanisme de soutien aux spectateurs est orienté vers les athlètes de leur propre ville. Au stade de Némée, dans le Péloponnèse, des pièces de monnaie de différentes villes ont été retrouvées sur les tribunes. Leur localisation montre que des spectateurs d’une même ville se sont assis côte à côte pour assister au spectacle et soutenir leurs concitoyens engagés dans la compétition. Mais parfois, nous soutenions simplement un champion que nous admirions particulièrement.

La célébration actuelle des champions vient-elle du monde grec ?

On constate en effet depuis l’Antiquité cette volonté d’isoler les individus dans leur exceptionnalité. Des statues leur sont érigées et nous les vénérons parfois. L’un des exemples les plus parlants est celui de Théogène de Thasos, champion olympique de boxe en 480 et de pancrace en 476, qui fit l’objet d’un culte de guérison attesté au moins jusqu’au IIe siècle après J.-C. ANNONCE

L’historien Jean-Manuel Roubineau.

RD

Curieusement, le sport a connu une éclipse de près de mille ans.

Elle s’est éteinte à la toute fin de l’Antiquité. On a longtemps expliqué qu’elle avait disparu à la fin du IVe siècle après JC. J.-C., suite à un édit anti-païen de l’empereur romain chrétien Théodose (347-395 après JC). Cependant, le dernier concours dont nous avons trace a eu lieu à Antioche en Syrie au début du VIe siècle après JC. ANNONCE!

En fait, la fin du sport n’est pas le résultat d’une décision politique soudaine, mais d’un processus progressif de désaffection. A cela s’ajoute le fait que les sources de financement des compétitions de gymnastique se tarissent progressivement, car les principaux donateurs, les notables des villes, privilégient les carrières dans l’administration impériale romaine qui n’impliquent pas de tels investissements.

Quand refait-il surface ?

Le sport en tant que culture renaît dans l’Angleterre des XVIIIe et XIXe siècles, avant de se répandre dans le monde entier. Politiquement, les contextes de son apparition en Grèce et en Grande-Bretagne, à plus d’un millénaire d’intervalle, sont similaires. Au 6ème siècle avant JC. C’est en Colombie-Britannique qu’apparaissent les premiers régimes démocratiques : ils se caractérisent par un pouvoir partagé, avec des citoyens qui, sans armes, débattent, confrontent leurs idées et votent des lois et des décrets.

Le sport constitue alors une sorte de contrepartie physique à ces joutes : une confrontation, sans armes, des corps. Un processus comparable s’observe dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, sous l’effet de l’apparition du parlementarisme, de la notion de fair-play politique et de sa déclinaison dans le domaine sportif.

Quels sont les héritages du sport ancien pour la pratique actuelle ?

Le sport antique a légué une idéologie centrée sur la valorisation de la victoire. De plus, il a transmis une conception très androcentrique de la pratique sportive : si l’on vit, depuis plusieurs décennies, une phase historique de rééquilibrage, depuis longtemps, le sport contemporain a été une citadelle masculine. Rappelons que la boxe en tant que discipline olympique n’est ouverte aux femmes que depuis 2012 ! Depuis l’Antiquité, on observe également une tension entre sport professionnel et sport de santé.

Tandis que les anciens médecins et philosophes dénonçaient les ravages de la vie sportive (lire ci-dessus), ils ont toujours souligné, en même temps, l’intérêt de l’exercice physique. Le développement dans nos sociétés de l’idéal de longue vie, qui imprègne de plus en plus nos pratiques physiques, constitue le lointain héritier de cette idée.

“Le sport. Histoires des premiers temps », Jean-Manuel Roubineau, PUF, 184 p., 18 fr.

Avez-vous trouvé une erreur ? Merci de nous le signaler.

0 commentaire