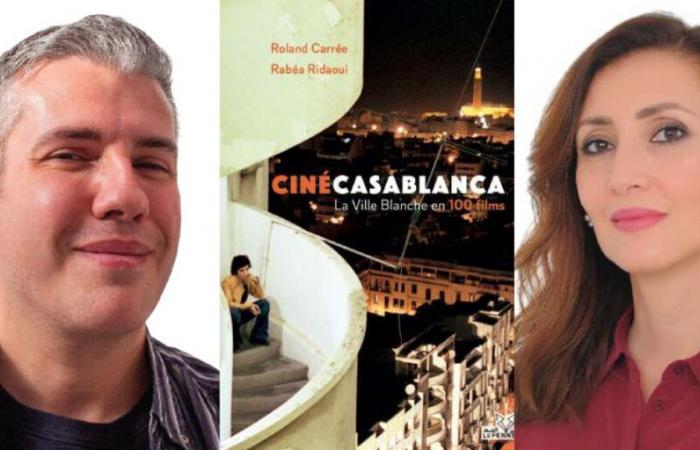

La Ville Blanche est devenue un véritable personnage du cinéma. Le livre « CinéCasablanca », de Roland Carrée et Rabéa Ridaoui, aux éditions Le Fennec, raconte sa présence dans pas moins de 100 films.

L’un d’entre eux, Roland Carrée, est professeur de cinéma à l’École supérieure des arts visuels (ESAV), à Marrakech. L’autre, Rabéa Ridaoui, est animatrice culturelle et formatrice en cinéma à l’Institut français du Maroc, et a été présidente de l’association Casamémoire de 2019 à 2023. Ensemble, ils viennent de publier « CinéCasablanca, la Ville blanche en 100 films.

Dans un format pratique et richement illustré, l’ouvrage est constitué d’une centaine de fiches sur autant de films, nationaux et internationaux, du début du XXe siècle à nos jours. Ils décrivent la manière dont Casablanca y apparaît et décryptent ses intentions artistiques. Chose de plus en plus rare dans l’édition contemporaine, on trouve en fin d’ouvrage un véritable index des films cités, et un autre des lieux, édifices et monuments de Casablanca nommés. La centaine de longs métrages sont regroupés en trois chapitres : Casablanca, ville de rêves ; Casablanca, ville locomotive et Casablanca, ville monde.

Propagande(s) et parodie

Le premier chapitre, le plus court, évoque forcément un cinéma de propagande au service du Protectorat, mais contient évidemment « Casablanca » (1942) de Michael Curtiz. Ce travail, on le sait, est aussi de la pure propagande, mais pour une meilleure cause : il s’agit alors de convaincre le grand public américain de la nécessité d’abandonner la position isolationniste des États-Unis, pour qu’ils entrent en guerre.

L’opération Torch, le débarquement américain au Maroc libérant le Royaume de l’influence de Vichy, ne sera pas du cinéma. Et la Ville Blanche s’impose dans l’imaginaire mondial grâce au talent d’Humphrey Bogart et d’Ingrid Bergman. Bien que tourné dans un studio en Californie, on sait à quel point les Casablancais se sont appropriés les images.

En 1946, sous le titre « Une nuit à Casablanca », les Marx Brothers en font un pastiche, californien également, mais se moquant des clichés et préjugés orientalistes. Non sans délectation, nos auteurs citent une lettre de Groucho Marx à Warner Bros, lui demandant ironiquement comment il a pu revendiquer la « propriété exclusive » du nom Casablanca, dans une lettre d’avocat reçue par les comics.

Modernité post-indépendance

Le chapitre « Casablanca, ville locomotive » s’ouvre avec « L’Enfant maudit » (1958), de Mohamed Osfour. Petit vendeur de journaux à l’âge de 12 ans, Osfour acquiert un appareil photo 9 mm sous le Protectorat et, à travers ses réalisations joyeusement bricolées dans la forêt de Bouskoura, entre dans l’histoire comme le premier réalisateur marocain. Ce moyen métrage, plus structuré, est tourné dans le quartier des Habous et raconte l’histoire très morale d’un mauvais garçon rattrapé par la loi. Il a impressionné les jeunes Ahmed Bouanani et Mohamed Reggab.

En 1962, c’est au Maroc que Francis Blanche réalise son unique long métrage, « Tartarin de Tarascon », adaptation du roman éponyme d’Alphonse Daudet. Si le texte original situait le voyage de l’anti-héros en Algérie, le dépaysement au Maroc était nécessaire pour des raisons de sécurité.

« Equipé d’un fusil et d’un fez et habillé comme un chasseur de safari, notre aventurier du dimanche est loin de passer inaperçu », expliquent les auteurs. « Tartarin est emmené en calèche dans les rues de Casablanca.

Les plongées/contre-plongées entre le héros étonné et les bâtiments modernes qu’il croise sur son chemin reflètent l’écart « écrasant » entre ses préjugés et la réalité. Certaines images ont pu inspirer Ahmed Bouanani, Majid Rechich et Mohammed Abderrahaman Tazi pour leur « Six et douze » de 1968.

Manifestations et documentaires

En 1974, Mostafa Derkaoui réalise « De quelques événements sans sens » qui « plonge le spectateur dans un Casablanca populaire, jeune, électrique, insoumis, progressiste, miséreux, assoiffé d’une liberté illusoire ». Blake Edwards est venu tourner quelques scènes de l’hilarant « Retour de la Panthère Rose » en 1975, dans la Wilaya et dans le bâtiment de La Nationale, avenue Mers Sultan.

En 1981, avec « Le grand voyage », sur un scénario de Nour-Eddine Saïl, Mohammed Abderrahaman Tazi met en scène un chauffeur de camion braqué tout au long de son trajet, passant par Casablanca, jusqu’à Tanger, où, n’ayant plus rien, il ne reste plus que lui. émigrer en Espagne.

Dans « Retrouver Oulad Moumen », en 1994, Izza Génini filme « les rues de Casablanca où ses parents, sœurs et frère, peu à peu, sont venus s’installer : rue des Anglais, rue Djemaa Ech Chleuh puis rue Sidi Regragui, dans l’ancienne médina, et enfin la rue Lusitania (aujourd’hui rue Ibn Rochd) et ses trois synagogues. Une image datant de la Seconde Guerre mondiale montre la façade du Tribunal de Première Instance recouverte d’un portrait de Pétain.

En 1997, Martin Scorcese a filmé « Kundun », l’histoire du 14e Dalaï Lama, et a utilisé la place Mohammed V de Casablanca comme reconstitution de la place Tian’anmen. “La Wilaya représente le palais de l’Assemblée du Peuple et, à cet effet, est recouverte d’inscriptions chinoises ainsi que d’un portrait de Mao Zedong.”

Nouvelle génération dans une ville mondiale

Pour le dernier chapitre, une nouvelle génération de cinéastes arrive. Après les pionnières Dalila Ennadre, Simone Bitton, Izza Genini et Fatima Jebli Ouazzani, voici « des réalisatrices comme Meriem Addou, Hind Bensari, Asmae El Moudir, Rita El Quessar, Leila Kilani, Raja Saddiki, Karima Saïdi, Sonia Terrab, Layla Triqui. ou Karima Zoubir » qui s’approprient le genre documentaire.

Côté fiction, « Sofia Alaoui, Selma Bargach, Yasmine Benkiran ou Meryem Touzani » se démarquent. Nabil Ayouche a sorti « Ali Zaoua, prince de la rue » en 2000, sur les enfants des rues, tandis que Laïla Marrakchi dépeint une jeunesse dorée, la sienne, dans « Maroc », choquant ceux qui ne connaissent pas la vie des beaux quartiers. Dans “Spy Game”, de Tony Scott en 2001, et “Syriana”, de Stephen Gaghan en 2005, la Ville Blanche est utilisée pour évoquer Beyrouth, Le Caire ou le Moyen-Orient en général. Il s’agit cette fois de sensibiliser l’opinion publique internationale aux ambiguïtés et aux échecs de la politique américaine.

Avec « Casanegra » (2008), « Zéro » (2012) et « Burnout » (2017), Nour-Eddine Lakhmari livre une trilogie sur les dessous de la métropole. De son côté, le documentariste Ali Essafi a sorti « Avant le déclin du jour » en 2020, revenant sur le bouillonnement culturel des années 1970. Bref, « CinéCasablanca » est un livre passionnant, qui donne autant envie de visiter la ville que d’aller voir les films. Peut-être que cela donnera l’idée que quelques séries de projections, lors d’un festival par exemple, seraient les bienvenues ?

Murtada Calamy / Inspirations ECO