Des colonnes de « Positif » aux débats de « Masque et la plume », ce maître de la critique cinématographique a défendu l’existence de lieux d’échange, d’analyse et de pensée. Un an après son décès, le 13 novembre 2023, nous republions notre entretien réalisé en 1994.

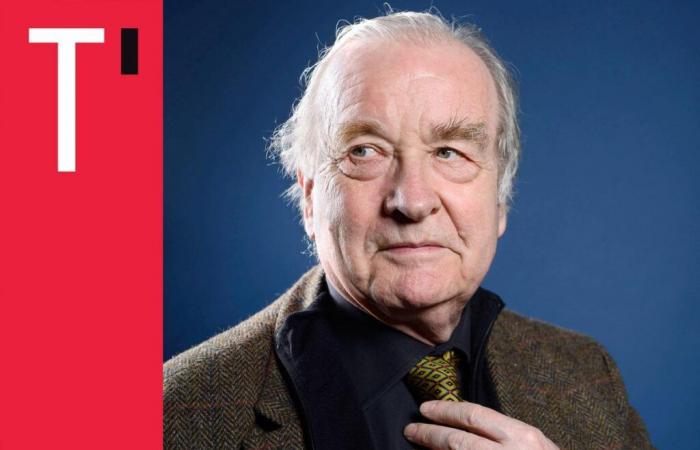

Michel Ciment en 2013, lors de la remise des prix de l’Union de la critique du cinéma français. Photo JP Baltel/Bureau233

Par Vincent Rémy

Publié le 13 novembre 2024 à 10h00

P.le singe de la critique, Michel Ciment ? Plutôt un moine soldat, combattant sur tous les fronts de la cinéphilie : président de l’Union de la Critique, animateur de la revue Positif, il est également essentiel de Globe et collaborateur régulier de Masque et plume. Maître de conférences à l’université Paris-VII, il enseigne la civilisation américaine, et donc le cinéma. On ne compte plus ses œuvres (Kazan de Kazan, Le Livre de Losey, Kubrick, Boorman, etc.). Des critiques disparues ? Ce n’est pas l’avis de Michel Ciment. De toute façon, s’il n’en restait qu’un, ce serait celui-là…

Comment devient-on critique de cinéma ?

Pas par vocation en tout cas ! Je voulais être historien. La seule chose qu’on peut dire, c’est qu’il faut aimer le cinéma. Cela a commencé très jeune, vers 12 ans, lorsque j’ai découvert le cinéma du samedi soir.

Pas encore un grand cinéphile, donc…

Non, mais c’est venu très vite, au lycée, à 16 ans.

Et l’Histoire ?

Pour moi, cela correspondait au début d’un engagement politique. J’étais en hypokhâgne à Louis-le-Grand. En 1956, Budapest m’avait dépouillé de toute illusion sur le communisme. Mais c’était la guerre d’Algérie, j’étais pour Mendès France, j’avais de la sympathie pour les réprouvés. Toutes choses que je n’ai pas trouvées dans l’enseignement. D’un autre côté, j’avais Deleuze comme professeur de philosophie, avec qui j’ai discuté de Jerry Lewis et de Stroheim. J’ai commencé à fréquenter la Cinémathèque, rue d’Ulm. C’est l’époque des grandes rétrospectives organisées par Langlois : Stroheim, Buster Keaton, Harry Langdon. Avec le cinéma muet, j’ai vraiment découvert l’existence d’un langage cinématographique.

Podium

Nous avons classé tous les films de François Truffaut, du plus mineur au chef-d’œuvre

Et tu as commencé à écrire. Pourquoi dans Positif et pas dans le Carnets de cinéma ?

J’ai lu les deux, j’avais beaucoup d’estime pour Truffaut, Rohmer, Rivette, comme pour Benayoun ou Tailleur. J’aimais autant Hawks, Dreyer et Rossellini que Buñuel, Huston et Antonioni, car c’étaient les grandes divisions de l’époque. Mais, à Positif, nous n’avons pas considéré le cinéma comme un phénomène isolé. J’y ai trouvé des gens qui sautaient d’un film de Visconti à un tableau de Matta ou à une nouvelle de Borges. Et puis ce fut une période d’engagement politique. Pour moi, le cinéma n’était pas seulement une question de grèves à l’écran, mais aussi de grèves dans la vie. Les critiques de Positif, très marqué par les surréalistes, conciliait mes engagements politiques et mes goûts artistiques.

Et aujourd’hui ?

Je vois une sorte de résistance dans mon travail ! Dans le passé, il y avait un certain consensus sur ce que devait être la critique. Pendant quinze ans, entre 1953 et 1967 environ, ce fut l’âge d’or de la critique. Les magazines prolifèrent. La cinéphilie était une chose normale, tout comme il était normal – ce qui semble aujourd’hui inimaginable – que tous les critiques se réunissent chaque année au festival de Tours pour découvrir les derniers films d’animation de McLaren ou de Trnka…

En tout cas, aujourd’hui, certains d’entre eux déclarent qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’histoire du cinéma pour être critique.

Cette cinéphilie passionnée a-t-elle disparu parmi les critiques ?

En tout cas, aujourd’hui, certains d’entre eux déclarent qu’il n’est pas nécessaire de connaître l’histoire du cinéma pour être critique. Truffaut disait qu’il fallait s’habituer à l’idée qu’un jour des films seraient vus par des gens qui ignorent l’existence de Aube, de Murnau. Or, les critiques professionnelles vont au-delà de cette affirmation : Truffaut ne pensait pas aux critiques en disant cela ! Peut-on imaginer un critique littéraire qui considérerait superflu d’avoir lu Proust ou Flaubert ? Quand Godard observa : « On ne dit pas « un vieux roman », mais on dit un vieux film », malheureusement il avait raison.

Ne pensez-vous pas qu’il faut craindre plus un manque de curiosité qu’un manque de culture ?

Les deux sont liés ! Il faut entretenir, quitte à paraître passéiste, une culture cinématographique tous azimuts, rétroactive – qui interroge le passé – et géographique – c’est-à-dire dépassant le cadre franco-américain. Les critiques ne sont pas les seuls coupables, certains réalisateurs aussi : Luc Besson se vantait de ne pas savoir où se trouve la Cinémathèque. Mais il aurait dû le savoir, puisque c’est à côté de l’ancien aquarium…

Mais certains pensent que la culture peut être encombrante ?

Je ne crois pas au « spontanéisme » ! Tous les romanciers ont commencé par lire, tous les peintres ont commencé par regarder et tous les musiciens ont commencé par écouter. C’est à partir de la connaissance de ce qui existe déjà que nous pouvons être révolutionnaires. La Nouvelle Vague fréquente le cinéma muet. Et le passage par le cinéma muet est peut-être la clé de la création du cinéma. Son ignorance est l’oubli de l’image, l’oubli du cadre.

Ces dernières années, nous n’avions plus le droit de juger, d’évaluer. Cependant, la vie est un choix permanent !

Alors la connaissance du cinéma est pour vous la première qualité d’un critique ?

C’est une qualité nécessaire. Pas assez, évidemment. Il faut bien sûr des compétences analytiques, puis des critères d’évaluation. Le jugement de valeur a fait l’objet de nombreuses critiques. Ces dernières années, nous n’avions plus le droit de juger, d’évaluer. Cependant, la vie est un choix permanent !

Vous écrivez à Positif, mais aussi à Globe, et tu interviens Masque et plume. Cela vous semble-t-il cohérent ?

L’important est d’être fidèle à soi-même, à sa vision du cinéma. Dans Le Parisien libéré, André Bazin n’écrit pas de la même façon que dans LE Carnets. L’important était qu’il recommandait aux lecteurs de parisien un Rossellini, même s’il l’a fait en vingt-cinq lignes, forcément réductrices. A l’inverse, j’aime Kubrick, un auteur populaire, mais je n’ai pas honte de le défendre dans Positif. Les surréalistes m’ont appris à détester les catégories, les distinctions entre art noble et art populaire…

Pensez-vous à vos lecteurs lorsque vous écrivez ?

Max Ophuls a dit que si vous poursuivez autant le public, vous finissez par ne voir que votre cul. C’est la même chose pour un critique. Des directeurs de journaux qui commencent à se dire : si on met ça en couverture, ça ne se vendra pas, c’est catastrophique. Quand La Cité des Douleurs, de Hou Hsiao-hsien, que j’aime et sur lequel nous avons écrit quinze pages, fait six mille entrées, ça me bouleverse, mais ça ne change pas mes choix !

A lire aussi :

« Le masque et la plume » : le dernier « dimanche soir » de Jérôme Garcin

Est-ce ça la résistance ?

Bien sûr ! Il ne reste que quelques journaux dans lesquels vous pouvez faire ces choix. Autrefois, dans L’Observateur, Benayoun ou Cournot pourraient consacrer des pages à Antonioni ou à la reprise de L’impératrice rouge, qui sortaient dans une chambre à Paris, parce que c’était leur plaisir. Aujourd’hui, les rédacteurs des journaux disent : pas de critiques, ça ennuie tout le monde, écrivez des courts métrages, n’analysez pas de films, faites plutôt une interview de Sharon Stone. Nous refusons toute explication de jugement. Car, pour juger, on juge : on donne des notes, on met des étoiles, tout doit être résumé en notes, en avis bombardés en quelques lignes.

C’est peut-être ce que demande le public ?

Alors pourquoi voyons-nous des critiques littéraires de deux pages ! Les livres sont beaucoup moins lus que les films. Si les gens sont prêts à lire deux pages d’analyse sur un roman guatémaltèque qu’ils n’ont pas lu, pourquoi ne liraient-ils pas une véritable critique d’un film qu’ils ont vu ? Le succès de Masque et plume vient d’une frustration : le public a besoin d’échanges, d’argumentations, pas de promotion. Or, nous sommes à l’ère des promoteurs.

La faute aux rédacteurs des journaux, alors ?

Pas seulement ça. Lorsqu’un journaliste de Studio trouve étonnant que Resnais ait remporté des César au lieu de Visiteurs, qui a attiré quatorze millions de spectateurs, on croit rêver. Ce sont des critiques – en tout cas, ils se présentent comme tels, puisqu’ils expriment des avis tous les mois – qui vont à la rencontre des commerçants !

Cette tendance à se concentrer uniquement sur les chiffres vient-elle des États-Unis ?

Mais non, aucun grand journal américain ne donne les chiffres d’entrée. En Amérique, c’est la responsabilité des journaux d’entreprise, Variété, c’est-à-dire un journal économique. Pourquoi cela nous intéresse-t-il qu’en moyenne en salles, pondéré par je ne sais quel coefficient, le dernier film de Christopher Frank ait fait plus ou moins d’entrées que celui de Francis Girod ?

La critique américaine résiste donc mieux aux pressions hollywoodiennes ?

Cela dépend : les journaux provinciaux sont entièrement affiliés aux grandes entreprises. Mais du coup, les grands journaux américains se font un devoir de faire une véritable critique : une critique de New-Yorkais a dix, douze pages pour parler d’un film. LE New York Times, le Voix du village offrent également un espace considérable à leurs critiques. Et ils ne se soucient pas des cinq plus grosses ventes de Los Angeles !

Si nous créons des espaces critiques, nous verrons émerger de nombreux jeunes talents.

Pensez-vous que le spectateur est « sensible » aux chiffres ?

Il y a quarante ans, lorsqu’un film ne marchait pas aux États-Unis, personne ne le savait. Truffaut, si peut-être il savait que La soif du mal n’avait pas fonctionné, mais c’était une raison de plus pour le défendre. Aujourd’hui, l’information va si vite que si le film de Tartampion n’a pas marché aux Etats-Unis, c’est comme une peste, on ne l’attend même plus en France.

N’y a-t-il pas également une tendance inverse ?

C’est vrai, dans la critique, il y a aussi la tendance : ça ne marche pas, donc c’est un chef-d’œuvre. A côté de « l’empire de la fortune », il y a « le château de la pureté » : tout débutant serait un bien plus grand cinéaste que Claude Sautet car il a six cents spectateurs. On s’enferme dans des cadres, des préjugés, et on oublie de regarder des films…

Vous semblez pessimiste quant à l’avenir de la critique ?

Non, ou plutôt, comme le disait Gramsci, j’ai le pessimisme de la raison, l’optimisme de la volonté. Si nous créons des espaces critiques, nous verrons émerger de nombreux jeunes talents. Autrefois, le critique en savait beaucoup plus sur le cinéma que le public auquel il s’adressait. Aujourd’hui, un certain public, qui a beaucoup lu, et qui possède beaucoup de cassettes, en sait parfois plus sur le cinéma que le critique qui lui en parle. Ce nouveau public est un vivier dans lequel on va pouvoir puiser des critiques.

Un terrain fertile pour les critiques, mais peu d’endroits pour s’exprimer.

Alors, aux grands journaux de se remettre à jouer !

Article publié dans le télérama nᵒ 2313 du 11 mai 1994.