« Les grands systèmes philosophiques, écrit le philosophe Luc Ferry, […] sont comme des palais magnifiques, comme des châteaux qu’il faut prendre le temps de visiter avant de les critiquer. » Le stoïcisme, né dans la Grèce antique au 4e siècle avant notre ère et rendu célèbre par trois grands penseurs romains — Sénèque, Epictète et Marc Aurèle — au cours des deux premiers siècles de notre ère, est l’un de ces châteaux.

Cette pensée, en fait, comme le note Ferry dans Sagesses d’hier et d’aujourd’hui (Flammarion, 2014), « traversera toute l’histoire de la philosophie » et influencera notamment et en partie Montaigne, Spinoza, Nietzsche et le christianisme. Aujourd’hui, on retrouve son influence en psychologie dans les thérapies cognitivo-comportementales et dans une multitude de best-sellers sur la quête de la sérénité.

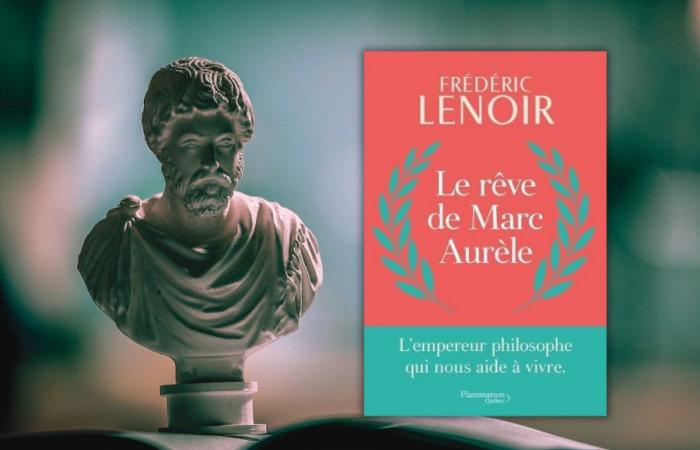

C’est ce magnifique palais que le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir nous invite à visiter dans Le rêve de Marc Aurèle (Flammarion Québec, 2024, 288 pages).

Il ne fait aucun doute que Lenoir est un vulgarisateur philosophique et théologique hors pair. Ses oeuvres Le Christ philosophe (Plomb, 2007), Socrate, Jésus, Bouddha (Fayard, 2009) et L’Odyssée du sacré (Albin Michel, 2023) sont exemplaires à cet égard et peuvent être lus avec profit par tous ceux qui s’intéressent à ces grandes questions. Son essai le plus récent sur le stoïcisme s’inscrit dans cette veine, à la fois substantiel et accessible.

Un empereur original

Marc Aurèle (121-180) est un drôle de philosophe. Fils adoptif de l’empereur romain Antonin et empereur lui-même de 161 à 180, il est néanmoins entré dans l’histoire avant tout comme un sage stoïcien. C’est plutôt rare dans le monde des têtes couronnées.

Même s’il est venu au monde dans un milieu ultraprivilégié, « au sein d’une famille riche, cultivée et proche des plus hautes sphères du pouvoir », constate Lenoir, le jeune homme, sensible et à la santé fragile, préfère la philosophie au pouvoir. et ne deviendra empereur que malgré lui.

Ce parcours explique peut-être pourquoi l’histoire gardera de lui une bonne opinion, le présentant comme un souverain dévoué et juste. Dès son plus jeune âge, en effet, Marc Aurèle a retenu quatre choses de l’enseignement de ses maîtres, résume Lenoir : « Éviter les activités futiles, développer un esprit critique, apprendre à bien penser grâce à l’art du dialogue philosophique et mener une vie austère. »

Un empereur, cela dit, reste un empereur, et Lenoir ne cache pas les côtés sombres du personnage. Durant ses 19 années de règne, les chrétiens et les juifs, qui refusaient d’adorer les dieux romains, furent persécutés, l’esclavage et la soumission des femmes se poursuivirent et les guerres coloniales, menées au nom de la mission civilisatrice de l’empire, se multiplieront. La sagesse, nous le voyons, a du mal à transcender son époque et ses rôles sociaux.

Principes du stoïcisme

La vie de Marc Aurèle, dans ses grandeurs comme dans ses misères, n’est pas non plus sans lien avec son adhésion au stoïcisme. Cette philosophie repose sur quelques grands principes qui constituent une vision du monde.

Elle conçoit d’abord l’univers, c’est-à-dire l’ensemble de la réalité, comme « un grand être vivant où tout est interdépendant », où « tout ce qui arrive est nécessaire », résume Lenoir. La nature, qui inclut les humains, est gouvernée par une providence ordonnatrice qui détermine tout. La sagesse consiste donc, par le raisonnement, à trouver la place qui nous revient dans cet ensemble et à s’en satisfaire.

Pour les stoïciens, la vie est « une pièce dont nous sommes les acteurs », écrit Lenoir. Cependant, le rôle qui nous incombe est prédéterminé, déjà écrit. Pour l’un, il sera esclave, pour l’autre, empereur, sans pouvoir rien changer. La tâche du sage est de comprendre quel rôle lui incombe et de le jouer du mieux qu’il peut sans se plaindre, ni même y trouver son bonheur.

On comprend la nécessité, dans cette logique, d’un deuxième principe qui postule que « ce n’est pas la réalité qui nous rend heureux ou malheureux, mais l’opinion ou la représentation que nous en avons », explique Lenoir. Autrement dit, la réalité étant ce qu’elle est, c’est-à-dire nécessaire et déterminée, notre bonheur dépend de notre capacité à l’accepter, voire à l’aimer.

De là vient la grande leçon stoïcienne selon laquelle il est important de distinguer ce qui dépend de nous (nos pensées, nos désirs) de ce qui ne dépend pas de nous (la réalité extérieure, les jugements des autres) pour bien vivre.

-Autrement dit, notre liberté consiste à apprendre à accepter ce qui nous arrive et à l’aimer au lieu de lutter contre le destin. Pour illustrer cette leçon, Epictète donne l’exemple d’« un chien attaché par le cou à une charrette tirée par deux bœufs qui représente la puissance du destin », explique Lenoir. Si le chien, frustré par la situation, résiste et refuse de le suivre, il arrivera à destination blessé, voire mort, après un voyage infernal. La sagesse doit donc l’inciter à suivre le char docilement et volontairement afin de faire une belle promenade l’âme en paix.

Sagesse d’acceptation

Marc Aurèle n’invente pas ces pensées. Il les retrouve principalement, par l’intermédiaire de ses maîtres, chez ses grands prédécesseurs que furent Sénèque (-4 à 65) et Epictète (50 à 125 ou 130). Si l’on le considère néanmoins comme un philosophe, écrit Lenoir, ce n’est donc pas parce qu’il a créé une nouvelle doctrine ou parce qu’il a fait avancer la pensée stoïcienne, mais parce qu’il l’a incarnée. Nous le savons grâce aux historiens et grâce au seul livre que nous connaissons à ce sujet, Des pensées pour moititre donné au carnet manuscrit retrouvé par ses soldats dans sa tente le soir de sa mort.

Le stoïcisme, c’est évident, a sa grandeur. Il nous dit, note Lenoir, que « nous pouvons être heureux avec peu de choses », que nos jugements sur les choses causent parfois plus de notre malheur que les choses elles-mêmes, qu’il ne sert à rien de se lamenter sur le passé ou d’espérer que le bonheur soit une réalité. l’avenir et que, comme tout est interdépendant dans le monde, « le souci du bonheur individuel doit toujours être lié au souci du bien commun ».

Ce stoïcisme, précise Lenoir, n’est pas non plus étranger au christianisme par sa référence à la bonne providence, par son principe selon lequel tous les êtres humains sont de même nature, par son insistance sur le devoir de bienveillance envers autrui et par son acceptation de la mort. comme une expérience nécessaire.

Quand on s’inquiète trop des peccadilles, quand on noircit sa situation actuelle en pensant qu’ailleurs ou plus tard ce serait mieux, quand le destin met de solides obstacles sur notre chemin, une dose de stoïcisme n’aide pas. faux.

La mort d’un proche, par exemple, est une épreuve difficile. Les larmes ne sont donc pas interdites. La révolte contre cette réalité, disent cependant les stoïciens, n’apporte rien de bon ; l’acceptation est meilleure. Ils n’ont pas tort. Je ne peux rien changer à la mort de ma mère, ce qui m’attriste. Cependant, je peux considérer cela comme un événement inévitable dans la vie et remercier pour la chance que j’ai eu d’avoir une telle mère. Facile à dire, difficile à faire, mais personne n’a dit que la sagesse était une sinécure. Je suis, en ce sens, un peu stoïque.

Humanisme de la révolte

Le stoïcisme a cependant ses limites. Sa métaphysique providentialiste et déterministe, qui postule que tout est décidé d’avance, annihile la liberté, dans son sens moderne, pour ne reconnaître que la possibilité d’une liberté intérieure. Elle dit en effet que je ne peux pas changer le monde, mais seulement mon jugement sur le monde.

Cela me paraît non seulement contradictoire – si tout est déterminé, comment puis-je avoir la liberté de modifier logiquement mes pensées, elles-mêmes déterminées – mais, plus encore, humainement inacceptable. Le mal — l’injustice, la méchanceté, la violence, etc. — existe, et je devrais apprendre à l’accepter, voire à l’aimer, puisque je n’y peux rien ?

Les stoïciens, avec Lenoir, répondront « qu’il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir, d’abord pour nous améliorer moralement », ensuite pour améliorer le monde, mais où trace-t-on la frontière entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi ? ça n’en dépend pas ?

Le chien attaché à la charrette doit suivre le courant et l’aimer puisqu’il n’a pas le choix, dit Epictète. Je demande : mais qui a attaché le chien ? Pourquoi les autres chiens, ou les hommes qui sont leurs maîtres, n’auraient-ils pas le devoir de se révolter contre ceux qui veulent les attacher ? Parce que c’est ça ?

Le stoïcisme est parfois qualifié de moralité d’esclave. Son déterminisme et sa sagesse d’acceptation doivent, en effet, nous amener à la considérer au moins comme une morale du statu quo. Le stoïcisme prône « l’égalité ontologique de tous les êtres humains », mais les encourage ensuite à accepter le sort parfois douloureux que la providence cosmique leur a réservé. Il appartient alors aux pauvres d’être un bon pauvre heureux et aux riches d’être un bon riche satisfait.

Je revendique, au nom d’une métaphysique de la liberté humaine – c’est métaphysique contre métaphysique, ici, puisque la preuve de la liberté ou de son absence est impossible à faire dans l’absolu –, le droit de se révolter contre ce qui bafoue la dignité humaine, même si ce mal ne dépend pas directement de moi. J’appelle sagesse ce refus des défauts de l’ordre cosmique, qui sont souvent l’œuvre des humains et sur lesquels nous pouvons souvent agir.