Chaque année, après l’Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, le Maroc est témoin d’une autre fête vibrante. Ce carnaval ou défilé, souvent observé entre l’Aïd et le Nouvel An islamique (Nouvel An Hijri) ainsi qu’Achoura (le dixième jour de Muharram, le premier mois islamique), voit les participants vêtus de peaux de chèvre et de masques défiler dans les rues.

Connue sous le nom de Boujloud (arabe) ou Bilmawen (amazigh), signifiant « celui qui porte des peaux, du cuir ou des fourrures », cette tradition voit chaque année de jeunes Marocains défiler et danser dans des costumes minutieusement confectionnés à partir de peaux. , des cornes et même des membres d’animaux sacrifiés lors de l’Aïd. Des photos et des vidéos de ces costumes élaborés, qui rappellent Halloween avec leurs perruques colorées, leurs lentilles de contact effrayantes et leur maquillage 3D, inondent les réseaux sociaux.

Toutefois, Boujloud a de nombreux détracteurs. Les panarabistes qui la considèrent comme une pratique païenne « étrangère » à la culture marocaine, tandis que les islamistes l’associent au « satanisme », dénonçant son timing après une grande fête islamique.

Une tradition profondément ancrée

Boujloud est cependant profondément ancré dans l’histoire marocaine, reflétant les pratiques, croyances et interactions sociales de ses ancêtres. L’anthropologue marocain Abdellah Hammoudi note que cette tradition existe au Maroc depuis des siècles, avec une première documentation datant de la fin du XIXe siècle.

Hammoudi, dans son livre « La victime et les masques : essai sur le sacrifice et la mascarade au Maghreb », souligne qu’à cette période, Boujloud a retenu l’attention des observateurs étrangers, notamment français. D’un autre côté, il souligne que les Arabes reconnaissent rarement les fêtes en dehors du calendrier islamique officiel.

Ainsi, les premières descriptions de Boujloud proviennent majoritairement d’« étrangers », affirme Hammoudi. Il indique que ces mascarades étaient pratiquées dans tout le Maroc, depuis les montagnes de l’Atlas, jusqu’au nord parmi les tribus Jbala et Rif, ainsi que dans les grandes villes impériales comme Marrakech et Fès. Les témoignages de chercheurs et d’ethnographes étrangers documentent les variations de cette tradition selon les régions et les tribus.

Il est intéressant de noter que Boujloud a même atteint la cour royale, devenant ainsi un élément fréquent des célébrations de l’Achoura. Comme le note Hammoudi, l’anthropologue français Edmond Doutté a documenté en 1907 l’apparition de Boujloud « dans les rues tôt le matin de Marrakech, quelque temps après le sacrifice ».

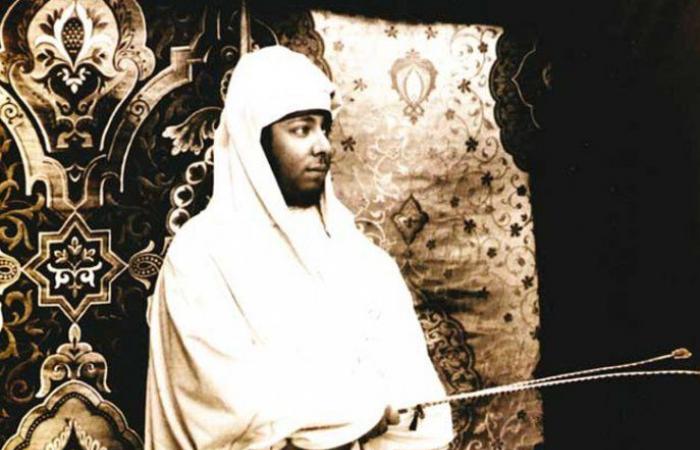

Selon le diplomate français Eugène Aubin (cité par Hammoudi), le Boujloud s’est poursuivi tout au long de la période qui a suivi l’Aïd à Marrakech, accompagné de spectacles en plein air pendant l’Achoura. Aubin décrit le Boujloud à Marrakech comme « Herrema Bou Jlud », une tradition connue pour ses représentations comiques, notamment devant le sultan.

« Cette coutume est très développée, de véritables pièces comiques y sont jouées », écrit Aubin, soulignant notamment leur présence « devant le sultan ». Il détaillait des performances mettant en vedette un Qadi (juge) et un « procès burlesque ». Le point culminant étant la « moquerie » de l’ambassadeur européen, de ses interprètes et surtout des ministres.

Même si les ministres n’étaient pas à l’aise d’être ridiculisés, on attendait d’eux qu’ils « fassent preuve de courage », tandis que le sultan et ses collègues riaient aux éclats. Un spectacle similaire appelé « fraja » (« le grand divertissement ») était également présenté devant le sultan. À Fès, un spectacle similaire appelé « fraja » a également été présenté devant le sultan lors de l’Achoura. Abdellah Hammoudi cite le récit d’Edmond Doutté de ce spectacle en 1907, non seulement à la cour du sultan mais aussi à celle du rogui Bou Hmara, opposé à la dynastie régnante.

L’intégration de Boujloud dans les festivités royales souligne son ancrage profond dans la culture marocaine, appréciée par le sultan lui-même.

Fusion et évolution

Au-delà des cercles de la cour royale, les anthropologues considèrent Boujloud comme un exemple de la manière dont les Marocains fusionnent les traditions anciennes avec les festivités musulmanes. Hammoudi explique que le choix du moment, entre le sacrifice et le nouvel an, marque une transition temporelle importante. Il note que de nombreux observateurs interprètent ces fêtes comme « d’anciennes cérémonies païennes de renouveau de la nature » intégrées au calendrier musulman.

Bien que les symboles et les éléments puissent suggérer un lien avec des traditions passées, Hammoudi affirme que ce mélange de pratiques religieuses et culturelles est répandu dans diverses cultures. Il critique cependant l’approche de l’école franco-maghrébine qui insiste sur «survivances», impliquant une distinction claire entre les fêtes païennes et musulmanes.

Cette approche, même en reconnaissant des liens historiques, tend à minimiser la symbolique des fêtes musulmanes en les comparant à des origines prétendument païennes. Elle néglige non seulement la signification individuelle de chaque fête, mais aussi le sens plus profond qui émerge de leur coexistence au sein des rituels, affirme Hammoudi.

Interprétations symboliques

D’autres ethnographes proposent diverses interprétations de Bilmawen. Hammoudi évoque l’hypothèse de Laoust, comparant Boujloud au dieu romain Lupercus, protecteur des agriculteurs et des cultures contre les animaux sauvages. Laoust suggère que Bilmawen joue le rôle d’un bouc émissaire, absorbant les mauvais esprits à travers le rituel consistant à toucher les participants. Une autre interprétation voit Boujloud comme l’incarnation d’un dieu vieillissant, sacrifié et ressuscité en un animal vigoureux.

Hammoudi relie ce symbolisme au sacrifice de l’Aïd al-Adha, suggérant que la fête islamique pourrait avoir adopté une ancienne fête berbère qui commençait également par un sacrifice. Il avance l’idée que la nouvelle fête pourrait être considérée comme une continuation de la précédente, éventuellement masquée par des traditions chrétiennes puis islamiques.

Outre ses interprétations symboliques, Boujloud sert également de plateforme pour remettre en question les normes sociales. Les mascarades renversent temporairement les règles de la vie quotidienne. Hammoudi suggère qu’ils représentent un «fondement secondaire des rôles de la civilisation», où Bilmawen incarne le chaos nécessaire qui complète l’ordre social. Il soutient que ces mascarades mettent en lumière les hiérarchies générationnelles, les jeunes se confrontant aux traditions des aînés à travers des rituels d’initiation et des formes de protestation sociale. Les thèmes de la sexualité, de la procréation et des dynamiques de pouvoir sont explorés à travers les performances ludiques de Boujloud.

Malgré les critiques, le Boujloud reste une tradition vivante au Maroc. Il s’agit d’une célébration complexe qui mélange des éléments d’histoire, de religion et de commentaires sociaux. Les costumes colorés de Bilmawen, ses performances animées et son chaos ludique continuent de captiver l’imagination des Marocains de toutes générations. Qu’il soit considéré comme une continuation d’anciennes traditions, une plate-forme pour critiquer la société ou simplement une célébration joyeuse, Boujloud demeure un témoignage du riche héritage culturel du Maroc.